民国初期有多少汽车——中国汽车产业的初步探索

民国初期,随着西方文明的传入和中国社会的变革,汽车作为一种先进的交通工具开始进入中国市场,由于历史原因和经济条件的限制,民国初期的汽车数量非常有限,本文将探讨民国初期汽车的数量及其背后的历史背景。

民国初期的社会背景

民国初期,中国正处于半殖民地半封建社会,经济、科技、文化等方面受到西方的影响,随着通商口岸的开放和外国资本的流入,一些先进的交通工具如汽车开始进入中国,由于战乱频繁、经济落后,汽车的数量非常有限。

民国初期的汽车数量

在民国初期,汽车的拥有量非常有限,据相关资料显示,1920年代初期,中国的汽车数量大约在万辆以内,这些汽车主要集中在大城市,如上海、北京等,且大部分为外籍人士或富商所有,普通民众很难接触到汽车这种昂贵的交通工具。

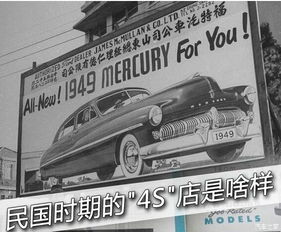

汽车来源与类型

民国初期的汽车主要来源于国外进口,由于当时中国制造业落后,无法自主生产汽车,进口的汽车多为外国品牌,如美国的福特、雪佛兰等,这些汽车类型主要为货运汽车和少量轿车。

汽车的使用与影响

尽管民国初期的汽车数量有限,但它们在当时的政治、经济、文化等方面产生了重要影响,汽车的出现方便了交通,提高了物流效率,汽车成为当时社会地位的象征,一些富商和外国人士通过拥有和使用汽车展示其社会地位,汽车的出现也促进了相关产业的发展,如汽车维修、加油站等。

民国初期汽车产业的初步发展

尽管民国初期中国汽车产业尚未起步,但一些有识之士已经开始尝试在中国制造汽车,他们通过引进国外技术或与外国企业合作,试图实现汽车的本地化生产,由于技术、资金等方面的限制,这些尝试并未取得显著成果。

民国初期中国的汽车数量非常有限,主要集中在大城市,且大部分为外籍人士或富商所有,汽车的出现对当时的政治、经济、文化产生了重要影响,一些有识之士已经开始尝试在中国发展汽车产业,由于历史原因和经济条件的限制,民国初期的汽车产业尚未起步。

展望与反思

回顾民国初期的汽车历史,我们可以发现中国汽车产业的发展历程充满了曲折与挑战,从最初的引进国外技术到今天的自主创新,中国汽车产业经历了漫长的发展过程,尽管民国初期的汽车产业起步艰难,但它为中国汽车产业的后续发展奠定了基础。

中国汽车产业已经取得了显著成就,成为世界上最大的汽车市场之一,我们也应该认识到,与发达国家相比,中国汽车产业在技术研发、品牌建设等方面仍有较大差距,我们需要继续加大研发投入,提高技术水平,加强品牌建设,推动中国汽车产业的持续发展。

我们还需要关注汽车产业的环境影响,汽车的普及带来了空气污染、交通拥堵等问题,我们需要推动绿色出行,发展新能源汽车,提高交通效率,实现汽车产业与环境的和谐发展。

民国初期的汽车历史是中国汽车产业发展的重要组成部分,回顾历史,我们可以更好地认识现在、展望未来,希望本文能为读者提供一个了解民国初期汽车历史的视角,也希望能引发更多人对中国汽车产业的关注与思考。